作業環境測定士 令和6年2月 デザイン・サンプリング

過去問の一覧(パスワードの販売もしています) ⇒ https://osh-lab.com/524/

問1作業環境測定における管理濃度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 管理濃度は、労働安全衛生法に基づく指標である。

(2) 空気中の有機溶剤の体積分率0.01 % は、100 ppm に相当する。

(3) リフラクトリーセラミックファイバーの管理濃度の単位は、mg /m3である。

(4) 有機溶剤の管理濃度は、体積分率(ppm)で表されている。

(5) 鉱物性粉じんの管理濃度は、その粉じんの遊離けい酸含有率が大きいほど小さな値となる。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(3)

【解説】

(1)一瞬労働安全衛生法でなく、作業環境測定基準では?と思うかもしれないが、管理濃度は、労働安全衛生法第65条の2第2項に基づき作業環境評価基準の別表に定められている。

よく対比されるのが許容濃度等である。許容濃度は、職場における有害物質等の要因による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的に、日本産業衛生学会が勧告している。

(2)0.01%=0.00001=1×10-4 100ppm=100×10-6=1×10-4

(3) 5μm以上の繊維として0.3f/cm3 とされている。

※f/cm3 とは空気1cm3に含まれている吸入性繊維の本数。なお、繊維の長さ5μm以上を計算する。

リフラクトリーセラミックファイバーとアスベストは、まったく別のものである。 アスベストは天然の鉱物繊維であるが、リフラクトリーセラミックファイバーを含む高温断熱ウールは人工的に製造した繊維である。

(5)土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの管理濃度は次の式で表される。

E = 3.0 /(1.19Q + 1) E:管理濃度(mg/m3) Q:当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)

管理濃度が高いほど比較的安全な物質と言える。遊離けい酸は体に有害なので、粉じん内の遊離けい酸が大きいと管理濃度が小さいという結果になる。

問2単位作業場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 単位作業場所の設定に当たっては、作業場内の気流や換気設備の稼働状況について考慮する必要がある。

(2) トルエンによる抽出作業とキシレンによる抽出作業が同一の場所で別々に行われている作業場では、トルエンとキシレンの混合溶剤を使用する作業場とみなして一つの単位作業場所として設定することはできない。

(3) 単位作業場所は、面積20 m2 以下の作業場については設定することができない。

(4) 粉じんの発散状況が時間帯によって異なることが明らかな場合は、それぞれの時間帯ごとに別の単位作業場所として設定する。

(5) 同一建屋内に複数の単位作業場所を設定する場合、それぞれの単位作業場所の範囲が重なってもよい。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(3)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ① 単位作業場所の設定 を参照

(2)発散源が単一溶媒の場合、混合溶剤を使用する作業場とみなすことができない。

(3)狭くて測定点が5に満たない単位作業場所でも、 測定点で繰り返し測定して単位作業場所について測定点を5以上とすることすることで設定が可能。

問3有害物質のA測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)有害物質の発生源の間隔が等間隔で配置されている場合は、測定点の縦又は横の線の間隔が発生源の間隔と一致しないようにする。

(2)測定点を決めるために引いた縦の線と横の線との交点のうち、設備などと重なり作業者の呼吸域とならない交点は、測定点としない。

(3) 単位作業場所の有害物の濃度がほぼ均一であることが明らかな場合は、測定点は、6 m を超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。

(4) 測定点の高さは、床上50 cm以上150 cm以下とする。

(5) 測定時間が10分未満の検知管を使用する場合は、各測定点において複数の検知管を使用して10分間以上連続して測定しなければならない。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(5)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ① 指定作業場のA測定の設定方法など を参照

(5)真空捕集瓶を使用してガス状物質を捕集する場合、検知管方式による場合、粉じんの相対濃度計を持ちいる場合にはサンプリング時間は10分未満でもよい。

ただしこれらの場合には、1単位作業場所における全測定点の数が、10分間を1測定点における試料空気の採取時間で除した値の数以上となるようにするとともに、試料空気の採取の間隔を調整することにより、1単位作業場所における試料空気の採取開始から終了までの時間を1時間以上とする。

※ただし書きについては少し難しいので、出題はされていないようです。

問4有害物質のB 測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) B 測定は、当該単位作業場所の中で、有害物質の発散源に近接する場所において作業が行われる場合に、有害物質の濃度が最も高くなると考えられる作業位置とその時間に行う測定である。

(2) B 測定は、A 測定を補完するための測定なので、全ての単位作業場所で実施する必要がある。

(3) 発生源とともに労働者が移動しながら行う作業の場合には、労働者の作業位置が変わるので、B 測定は、作業位置の移動に沿って行う。

(4) 5本の検知管を用いてB 測定を行った場合は、10分間に均等な時間間隔で測定した検知管指示値の算術平均値を測定値とする。

(5) 粉じんのA測定において併行測定で質量濃度変換係数を求めた場合には、B 測定においても同じ質量濃度変換係数を用いる。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(2)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ① 指定作業場のB測定の設定方法など を参照

(2)B測定はA測定を補完するための測定であり、必ずしもすべての単位作業場で実施しなければならないということではない。

問5次の有害物質のうち、25 ℃において飽和蒸気圧が最も高いものはどれか。

(1) アセトン

(2) トルエン

(3) メタノール

(4) キシレン

(5) ジクロロメタン

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(5)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ② 有害物質の物性 を参照

飽和蒸気圧の問題は飽和蒸気圧を覚える必要は無いです。

飽和蒸気圧が低い→沸点が高い

飽和蒸気圧が高い→沸点が低い

と覚えておいてください。理屈から覚えようとするならば、「蒸気圧=大気圧になったところが沸点。それならば飽和蒸気圧が最初から高いほうが、与えるエネルギーが低くて済む→沸点が低い」となります。

以上より今回の問題は最も沸点が低い溶媒は何か?に置き換えられます。

(1) アセトン 56℃

(2) トルエン 110.6℃

(3) メタノール 64.7℃

(4) キシレン 140℃

(5) ジクロロメタン 39.6℃

丸覚えするの大変だと思いますが、主要なところは覚えておいたほうがいいです。構造式が思い浮かぶ人は何となく判ります。

①エーテルは沸点低め

②その次はベンゼン環が付いていないもの

③ベンゼン環が付いていると沸点高め

④似たような構造だったら分子量が大きいほうが沸点高い

⑤ハロゲンが付くとそこから少し高くなる(クロロ<ブロモ<ヨード<フルオロ 日本語で書くと塩化<臭化<ヨウ化<フッ化)

⑥硫酸が付くと高いかも

問6有害物質の物性に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)石英は、遊離けい酸である。

(2) フッ化水素の気体の密度は、空気より大きい。

(3) コールタールは、常温・常圧で液体である。

(4) 正長石は、遊離けい酸ではない。

(5) アセトンは、n – ヘキサンよりも極性が高い。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(2)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ② 有害物質の物性 を参照

(2)この問題はすごく難しい問題だと思います。フッ化水素はHFなので、分子量は20(1+19)です。従って空気の主成分であるN2(分子量28)に比べて軽いので空気よりも軽いと予想できます。従って設問は×と考えればこの問題は正解となります。ここから先は考えなくても良いのかもしれませんが、フッ化水素の融点は20℃ですが、低温ではフッ化水素同士で二量体あるいはそれ以上の多量体を生成し、80℃以上の気体状態では単量体が主となります。依って相対蒸気密度(空気=1)は温度変化に伴い2.6(20℃)から0.7(65℃)に変化します。「温度によっては空気よりも密度が大きい時も、小さい時もある。」が正解でしょうか・・・もし私が試験を受けていたら、変に勘ぐって二択で(4)を選んでいるかもしれません。あえてフッ化水素を問題に出すのはなぜでしょうか。

(5)構造式が左右対称だったら非極性です。ヘキサンは対称なので非極性です。

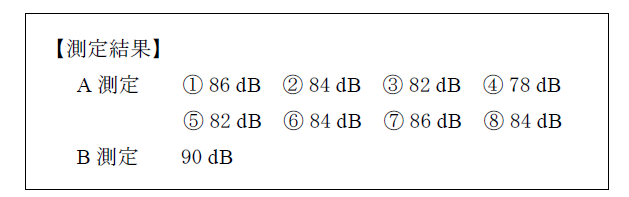

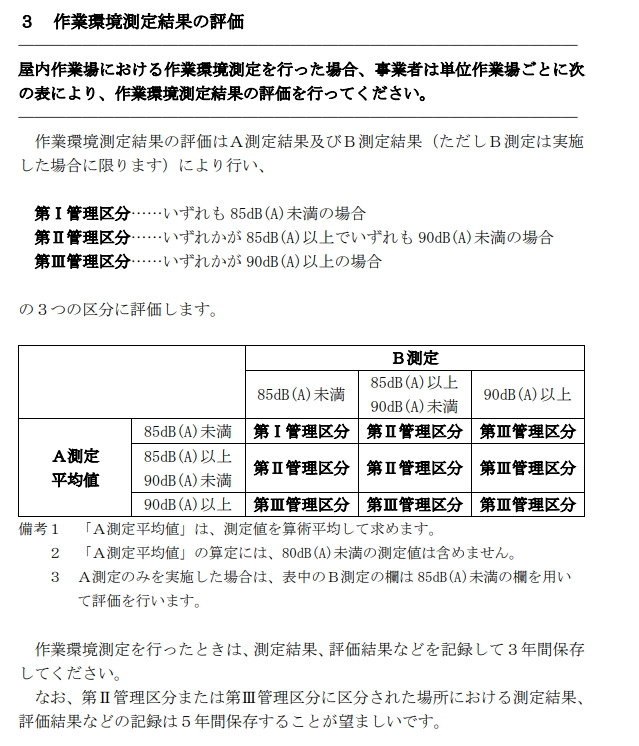

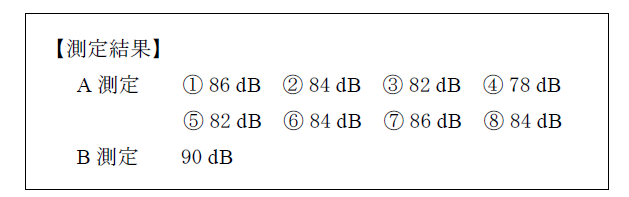

問7ある作業場で騒音レベルの測定を行ったところ以下のような結果を得た。この単位作業場所(広さ3 m ×10 m)の測定結果に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。

(1) A 測定の平均値は、84 dB である。

(2) A 測定の標準偏差は、3 dB より小さい。

(3) この単位作業場所は、著しく狭い作業場とみなすことができる。

(4) この単位作業場所は、第Ⅱ管理区分に区分される。

(5) この単位作業場所を次回測定する際は、測定点の数を5未満とすることができる。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(4)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ① 騒音の測定 を参照

新しい傾向の問題で、下記の評価方法を元に考えていく必要がある。

その他

●マイクロホンの向きが原則として上向きとする

●測定点が5に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について5以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。

具体的に・・・

ほぼ均一であることが明らかとは? ⇒A測定を行った場合の各測定点の標準偏差が3dB以内のことをいうが、簡易的に判断する方法としてA測定で10点の結果を求め、そのうち9点の測定結果が3dB以内に入っているかどうかで判断する方法もある。

著しく狭いとは? ⇒ 床面積が30m2以下

(1)「A測定の平均値」の算定には、80dB未満の測定値は含めないルールがあるので、7つのデータの算術平均を求めて84dBとなる。

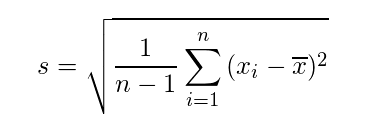

(2)多分計算機で求めるしかないです。

s : 標準偏差

n : 80dB(A)以上の測定値の数

xi : 80dB(A)未満を除いた各測定点の等価騒音レベルdB(A)

x̄ : A測定の平均値

(86-84)2+(84-84)2+(82-84)2+(82-84)2+(84-84)2+(86-84)2+(84-84)2 = 16

16/(7-1)=2.7

√2.7 = 1.6 標準偏差は1.6

(3)著しく狭いとは? ⇒ 床面積が30m2以下

(4)B測定の値が90 dB(A)以上のときは、A測定の値にかかわらず、第Ⅲ管理区分に区分される。

(5)単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一なので、次回は測定点を5未満とすることが出来る。

問8個人サンプリング法による測定(C・D 測定)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)単位作業場所を決定するために考慮する労働者の行動範囲は、個人サンプラーを装着する労働者の行動範囲である。

(2) 労働者が有害物質の発散源に近接する作業を10分間行い、その後、単位作業場所外に移動する場合には、個人サンプリング法を選択することができない。

(3) 単位作業場所において作業に従事する労働者が5人を下回る場合には、作業に従事する時間を分割してサンプリングを行い、C 測定の測定値数を5以上とする。

(4) 1時間サイクルで繰り返される作業が1日中行われる単位作業場所で、労働者がばく露される有害物質の濃度がほぼ均一であることが明らかな場合は、C 測定のサンプリング時間を1時間とすることができる。

(5) D 測定の試料空気の採取時間は、連続した15分間とする。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(4)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ① 個人サンプリング法 を参照

(2)D測定の試料空気の採取等の時間は、連続した15分間とする必要がある。

D測定 試料空気の採取等及び試料空気の採取等の時間

① 測定対象物質の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所がある場合に、測定対象物質の発散源に近接する場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いる方法により行うこと。

② 試料空気の採取等は、当該作業が行われる時間のうち、空気中の測定対象物質の濃度が最も高くなると思われる時間に行うこと。

③ 試料空気の採取等の時間は、連続した15分間とする必要があること。したがって、単位作業場所において作業に従事する労働者が1人であり、かつ当該者が同一の作業日のうち作業に従事する時間が15分未満の場合、個人サンプリング法は適用できないこと。

(4)1時間ではなく2時間が正しい。

C測定 試料空気の採取等の時間

① 試料空気の採取等の時間は、単位作業場所において作業に従事する試料採取機器を装着する労働者が同一作業日のうち単位作業場所において作業に従事する全時間とすること。ただし、当該作業に従事する時間が2時間を超える場合であって、同一の作業を反復する等労働者にばく露される測定対象物質の濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、2時間を下回らない範囲内で、当該試料空気の採取等の時間を短縮することができること。

② ①の「作業に従事する全時間」には、単位作業場所外において作業に従事する時間は含まれないこと。また、①の「試料空気の採取等の時間の短縮」は、作業に従事する時間が2時間を超える場合のみに認められるものであり、当該時間が2時間以下の場合は、当該作業の全時間について試料空気の採取等を行う必要があること。

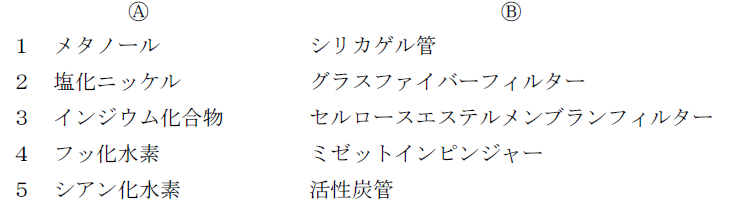

問9有害物質Ⓐと、その環境空気中の濃度の測定に用いる捕集材又は捕集器具Ⓑとの次の組合せのうち、不適当なものはどれか。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(5)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ② 有害物質と捕集材 を参照

(5)シアン化水素 — ミゼットインピンジャー

問10流量計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 絞り式(オリフィス)流量計は、オリフィス板の上流側と下流側との間に生じる圧力差が流量と一定の関係にあることを利用している。

(2) 面積式流量計は、テーパー管内の浮子が停止したとき、浮子とテーパー管の間隙の面積とそこを流れている流量とが比例することを利用している。

(3) 捕集器具を取り付けない状態で流量校正した面積式流量計を捕集器具と吸引ポンプの間に接続して捕集すると、流量計の指示流量は、実際の流量よりも低くなる。

(4) 脈動のため、流量計の指示の読み取りが難しい場合には、流量計と吸引ポンプの間に空気だめを設けるとよい。

(5) 石けん膜流量計は、所定の距離を石けん膜が移動する時間を測定して流量を求める。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(3)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ② 流量計 を参照

捕集装置とポンプの間に接続した面積式流量計では、捕集装置の圧力損失が大きくなるに従って、流量計の指示値は真の流量より大きくなる特性がある。

従って捕集器具を取り付けるという事は、圧力装置の圧力損失が大きくなるとこと同義である。よって流量計の指示値は真の流量より大きくなる。

問11固体捕集法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 活性炭の活性化は、乾燥した空気又は窒素の気流中で、約200℃での加熱、脱水により行うことができる。

(2) シリカゲル管は、極性が高いガス状物質の捕集に適している。

(3) ポーラスポリマービーズは、活性炭に比べ、表面が不活性なため不安定な化合物の捕集に用いると捕集管内で化学反応による変質が起こりやすい。

(4)捕集剤には、シリカゲル、活性炭などの吸着剤、ガスクロマトグラフ分析用のカラム充填剤が使用されるが、金属繊維を捕集剤として使用することもある。

(5) 固体捕集- 加熱脱着- パージトラップ法では、空気中の低濃度成分の高感度分析が可能となる。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(3)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ② 固体捕集方法 を参照

(3)ポーラスポリマービーズは活性炭に比べ、有機化合物蒸気に対する捕集容量は小さいが、表面が不活性なため不安定が化合物の捕集に用いても捕集管内で重合や酸化等の化学反応による変質が起こりにくいという利点がある。ポリマービーズは活性炭に比べ、有機化合物蒸気に対する捕集容量は小さいが、表面が不活性なため不安定が化合物の捕集に用いても捕集管内で重合や酸化等の化学反応による変質が起こりにくいという利点がある。

問12ろ過捕集法に用いられるメンブランフィルターに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)ベリリウムや五酸化バナジウムの捕集に用いられる。

(2) 繊維状フィルターに比べ、サンプリング時の圧力損失が大きい。

(3) 捕集率は、種類やポアサイズ(孔径)の違いにより異なるが、一般に、繊維状フィルターよりも高い。

(4) フィルター表面と内部で捕集される粒子の割合は、繊維状フィルターに比べ、フィルター表面で捕集される割合が大きい。

(5) ポアサイズは、水の表面張力を利用したバブルポイント法により計測されたものであり、捕集できる粒子のおおよその大きさを表している。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(5)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ② ろ過捕集方法 を参照

(5)メンブランフィルターのポアサイズは水の表面張力を利用したバブルポイント法によって求められた値で表示される。あくまでもポアサイズであり、捕集できる粒子サイズを示している訳ではない。

問13液体捕集法及び直接捕集法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 液体捕集における捕集率は、捕集器具を2本直列につないで試料空気を吸引し、それぞれの器具に捕集された測定対象物質の量を測定することにより推定される。

(2)小型ガス吸収管によりキシレンを液体捕集する際、捕集液には精製水を用いる。

(3) クロム酸ミストの液体捕集には、ミゼットインピンジャーを用いることができる。

(4) メタノールの直接捕集では、真空捕集瓶を使用することができる。

(5) 直接捕集に用いる捕集袋内面の洗浄に、水や洗剤を用いてはならない。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(2)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ② 直接捕集方法 を参照

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ② 液体捕集方法などを参照

(2)小型ガス吸収管によりキシレンを液体捕集する際、捕集液には90%エタノールを用いる。キシレンは非水溶性溶剤なので、水では捕集できないことはイメージできると思う。精製水を用いるのはアセトン、、メタノールなどの水溶性溶剤である。

問14光散乱方式の相対濃度計による測定等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 散乱光の強度は、粒子の大きさによって異なる。

(2)A 測定における1測定点のサンプリング時間は、測定点が5個の場合は2分以上であればよい。

(3) A 測定では、1単位作業場所での採取開始から終了までの時間は、一定の条件を満足した場合は、1時間未満とすることができる。

(4) 質量濃度変換係数は、相対濃度を質量濃度に変換するための係数である。

(5)粒子の組成と粒度分布が一定で、濃度に変動がなければ、相対濃度計の積算値は、測定時間に比例する。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(3)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ③ (相対濃度)粉じん計 を参照

(1)同じ個数濃度、同じ質量濃度の場合どうか?という設問が出題されているので、下記がまとめたもの。

同じ個数濃度であれば、粒径5 μm の粉じん粒子の散乱強度は、粒径0.3 μm の粉じん粒子の散乱強度より大きい。

→散乱光の強さは粉じんの濃度(mg/m3)に比例する。これを頭に入れておけばこの問題は試験当日でもこの手の問題は解ける。

同じ個体濃度ということは・・・・数が一緒であれば大きいほうが濃度が高くなる

同じ質量濃度であれば、粒径5 μm の粉じん粒子の散乱強度は、粒径0.3 μm の粉じん粒子の散乱強度より小さい。

→散乱強度というのはどちらが多く散乱したかという結果である。これを頭に入れておけばこの問題は試験当日でもこの手の問題は解ける。

同じ質量濃度と言うことは‥‥粒径が小さいほうが個数が多いので散乱しやすい

(2)A 測定の測定点の数を5個と設定した場合の1測定点当たりのサンプリング時間は2分以上であればよい。(A 測定の全測定点の数は、10分間を1測定点における測定時間で除した値の数以上となるようにする。)

(3)測定時間はA測定時間と同じ時間並行測定を行うか、もしくは1時間以上(A測定時間中)連続稼働して並行測定を行う。1時間未満で良いという決まりはない。

問15検知管による測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 妨害物質がない場合、シアン化水素は検知管で測定することができる。

(2) 検知管は管理濃度の5分の1の濃度を精度よく測定できるものであればよい。

(3) 検知管用真空法ガス採取器の漏れを防ぐため、ピストン及びシリンダー内部にグリースを塗布する必要がある。

(4) 検知管への通気終了後、濃度の読み取りは速やかに行う必要がある。

(5) 検知管の定量下限は、検知管の収納箱に記載されている測定範囲の下限である。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(2)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ③ 検知管 を参照

(1)作業環境測定で検知管法が認められている特定化学物質は下記15物質である。

アクリロニトリル、エチレンオキシド、塩化ビニル、塩素、クロロホルム、シアン化水素、四塩化炭素、臭化メチル、スチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、弗化水素、ベンゼン、ホルムアルデヒド、硫化水素

(2)検知管は、測定対象物質の管理濃度の10分の1の濃度を精度よく測定できるものを用いる。

(3)検知管吸引ポンプからの漏れを防ぐため、ピストン及びシリンダー内部にグリースを塗布する。試料空気を検知管に通した後にピストンとシリンダーに試料空気が流れるのでコンタミすることが無い。

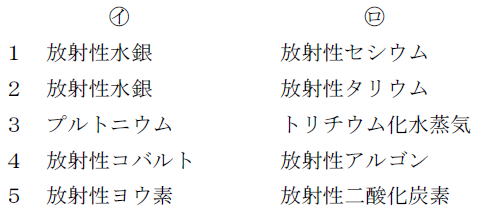

問16次の記述の㋑及び㋺のに入る用語の組合せとして、正しいものは下のうちどれか。

「作業環境空気中の放射性物質の濃度を測定するために用いられる試料の採取方法として、【㋑】に対してはろ過捕集法、【㋺】に対しては液体捕集法が用いられる。」

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(3)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ③ 放射性物質の試料捕集法 を参照

放射性物質の状態によって分類される。

粒子状⇒液体捕集方法又はろ過捕集方法

ガス状⇒液体捕集方法、固体捕集方法、直接捕集方法又は冷却凝縮捕集方法

まとめにある一覧を覚えていただくしかないと思います。

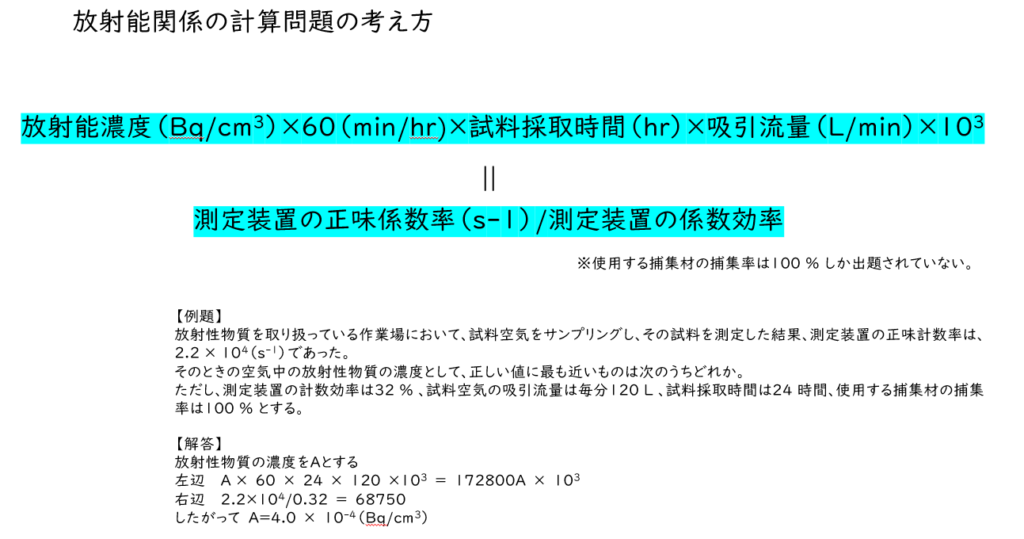

問17放射性物質を取り扱っている作業場において、試料空気をサンプリングし、その試料を測定した結果、測定装置の正味計数率は、5.2 × 103 s-1であった。そのときの空気中の放射性物質の濃度として、正しい値に最も近いものは次のうちどれか。

ただし、測定装置の計数効率は28 %、試料空気の吸引流量は毎分95 L、試料採取時間は168 時間、使用する捕集材の捕集率は100 % とする。

(1) 1.5 × 10-6 Bq・cm-3

(2)5.4 × 10-6 Bq・cm-3

(3) 1.9 × 10-5Bq・cm-3

(4) 1.2 × 10-3 Bq・cm-3

(5) 7.0 × 10-2 Bq・cm-3

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(3)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ③ 放射性物質の計算関連 を参照

放射性物質の計算については数パターンしか出ないので、確実に正解したいですね。

左辺 A × 6 0 × 168 × 95 ×103 = 957600A × 103

右辺 5.2 × 103 / 0.28 = 18571

従って A = 1.9 × 10-5 (Bq・cm-3)

問18正規分布、対数正規分布及び環境空気中の有害物質の濃度分布に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 環境空気中の有害物質の濃度の分布は、対数正規分布で近似される。

(2)正規分布の平均(算術平均)及び標準偏差をそれぞれμ 及びσ とすると、この分布の95%上限値は、μ + 1.645 σ である。

(3) 正規分布の平均と標準偏差とは同じ次元を持つ。

(4) 対数正規分布の幾何平均と幾何標準偏差とは同じ次元を持つ。

(5) 対数正規分布の幾何標準偏差の値は、1以上である。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(4)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ③ 正規分布・対数正規分布 を参照

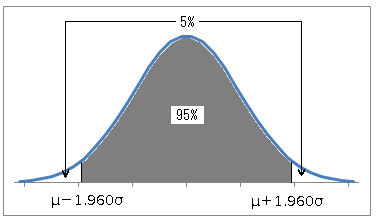

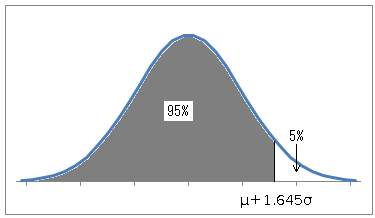

(2)この問題は少し難しいです。よく出題されるのが両側ですが、今回は片側についてです。

【両側の場合】

正規分布の算術平均値と標準偏差をそれぞれμ、σ とすると、この分布に従う変数がμ - 2σ からμ + 2σ の範囲に入る確率は、およそ95% である。

±σ(σ区間):68.3%

±2σ(2σ区間):95.4%

±3σ(3σ区間):99.7%

±6σ(6σ区間):99.9997%

【片側の場合】

正規分布の平均(算術平均)及び標準偏差をそれぞれμ 及びσ とすると、この分布の95%上限値は、μ + 1.645 σ である。

(4)対数正規分布の幾何平均値と幾何標準偏差とは同じ次元を持たない。

- 正規分布(Normal Distribution): 正規分布は、中心極限定理に基づいている統計的な概念で、平均値(μ)と標準偏差(σ)によって特徴付けられる。

- 対数正規分布(Log-Normal Distribution): 対数正規分布は、対数変換を施した正規分布である。対数正規分布のパラメータは、通常の正規分布の平均値(μ)と標準偏差(σ)によって指定されるが、これは元のデータのスケールが対数に変換されていることを示している。

- 幾何平均値と幾何標準偏差: 幾何平均は、複数の数値の積を取り、その積のn乗根を求めたものである。幾何標準偏差は、対数変換されたデータの標準偏差である。

「幾何平均値と幾何標準偏差とは同じ次元を持たない」とは、通常の算術平均や標準偏差が元のデータと同じ単位や次元を持つのに対し、幾何平均や幾何標準偏差は元のデータが対数変換されているため、異なる単位や次元を持つという意味である。

具体的な例を挙げると、対数正規分布の場合、幾何平均は元のデータの平均値の対数であり、幾何標準偏差は元のデータの標準偏差の対数である。したがって、これらの値は通常の平均や標準偏差とは異なる単位や次元を持つことになる。

問19測定誤差に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 測定誤差は、系統誤差、偶然誤差及び過失誤差に分けられる。

(2) 検知管用真空法ガス採取器は、漏れ試験を行わずに測定を行うと、系統誤差を生じる可能性がある。

(3) 系統誤差は、その原因を明らかにしても補正することができない。

(4) 一つのサンプルを同一条件で繰り返して分析したときに、測定値がばらつくのは、偶然誤差である。

(5) 偶然誤差は、一般に、測定値の標準偏差で表される。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(3)

【解説】

誤差の種類

①系統誤差

測定時に常に一定の偏りまたは偏倚(bias)与える原因によって生じる誤差で「かたより」とも呼ばれ、その原因により正負および大きさを予測することができる。

たとえば、測定器の器差、測定環境の差、個人差があり、これらの系統誤差はその原因を明らかにして補正することができる。

②偶然誤差

同一条件で測定を繰り返した場合、測定対象が不変であっても測定値がばらつくことが多い。このような測定値の不ぞろいをばらつき(disperson)という。一般にこれらの測定値の平均値を中心に一定の法則的分布をなしている。

③過失誤差

測定者の不注意によって計器の指示値を読み違えること、記録を書き換えること、計算を間違えることなどである。

(2)常に一定の偏りが生じるので系統誤差である。

(3)系統誤差はその原因を明らかにして補正することができる。

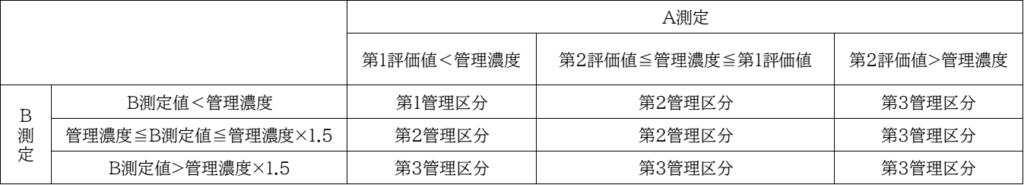

問20有害物質のA 測定及びB 測定が行われた場合の作業環境評価等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 1日測定での測定結果の評価の際に用いる濃度の日間変動は、経験的に得られた日間変動の上側90 % の推定値が用いられている。

(2) A 測定の第1評価値は、気中有害物質濃度の幾何平均値と幾何標準偏差より求められる。

(3) A 測定の第1評価値とB 測定の測定値が共に管理濃度より小さくても、管理区分は第1管理区分になるとは限らない。

(4) 幾何標準偏差(σ)の値は、2日間測定では、1以上の値であるが、1日測定の場合には、1.95 以上の値となる。

(5) A 測定の第1評価値が管理濃度より小さい単位作業場所では、気中有害物質濃度が管理濃度を超える確率は5%未満である。

解答

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

(3)

【解説】

作業環境測定士 デザイン・サンプリング まとめ③ 作業環境評価基準について を参照

(1)作業環境測定基準では、2日連続作業日における測定を義務付けることはしていない。しかしながら、1日測定の場合でも日間変動を考慮する必要があるため、経験的にσDの分布から上側90%の推定値としてσD=1.95が採用されている。

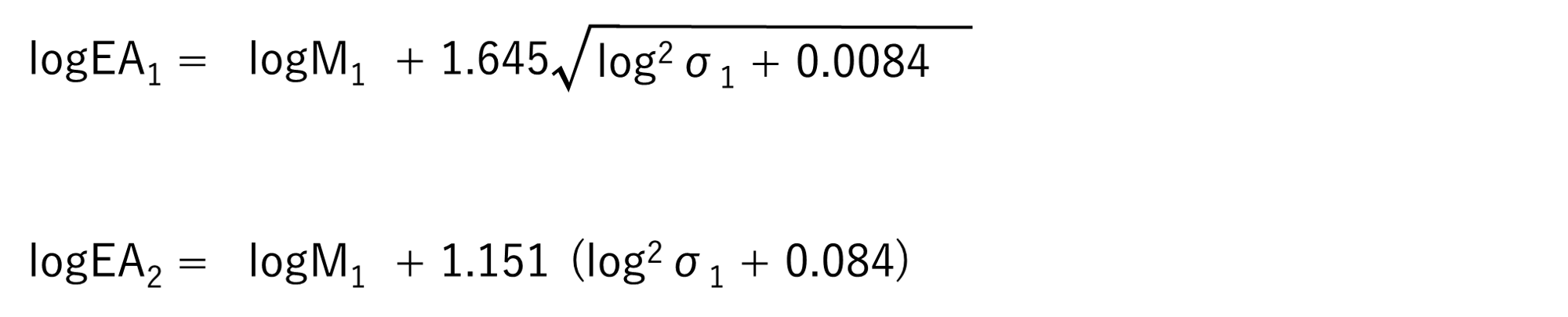

(2)下記のように気中有害物質濃度の幾何平均値と幾何標準偏差より求められる。

これらの式において EA1、EA2、M1、σ1は、それぞれ次の値を表すものとする。

EA1 : 第1評価値

EA2 : 第2評価値

(3) 必ず第1管理区分になる。

(4)作業環境測定基準では、2日連続作業日における測定を義務付けることはしていない。しかしながら、1日測定の場合でも日間変動を考慮する必要があるため、経験的にσDの分布から上側90%の推定値としてσD=1.95が採用されている。

(5)「A 測定の第1評価値は、単位作業場における濃度の実現値のうち、高濃度側から5%に相当する濃度の推定値である。」と定義されている。